Bonjour madame,

Je m’appelle G.P., doctorante en quatrième année de thèse à l’Université de Bretagne Occidentale dans la spécialité Littérature Générale et Comparée. Ce travail de recherche a pour objectif de lire les changements climatiques actuels à partir d’une perspective écocritique postcoloniale dans le discours littéraire.

Dans le cadre de cette recherche, nous sollicitons la possibilité de vous soumettre un questionnaire.

Dans l’espoir que ma requête retienne votre attention…

De façon générale, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre rapport aux problématiques environnementales ?

Je suis une enfant de mon époque : j’ai aimé voir des cerfs débarquer dans les villes confinées, et j’ai apprécié le chant des oiseaux.

En lisant votre production littéraire, j’ai constaté que la question de l’écologie ne traverse pas toutes vos œuvres. La première fois qu’elle est abordée, c’est dans Petroleum. La narration nous conduit dans un Gabon explorée par les géologues en quête de l’or noir. La firme pétrolière Elf-Gabon s’y adonne à des fouilles pétrolières et maritimes qui perturbent le repos des esprits de la nature et mettent en danger la vie des habitants Cette thématique de la dégradation de l’environnement est à nouveau visible dans Zoonomia notamment par les lubies d’explorateurs et chasseurs qui rêvent de collectionner des animaux empaillés. La description que Johann fait de sir Burton met en avant les dépouilles d’animaux qui décorent la demeure et signale le souvenir d’un colonialisme qui a eu des incidences sur l’environnement naturel. Quelle lecture faites-vous de la domination anthropocène dans ces œuvres ?

Il ne s’agit pas, je pense, d’une thématique, mais de la déclinaison d’un sujet plus large qui serait la déshumanisation, et dont le thème serait la résistance, ou l’émancipation.

Petroleum a été publié depuis seize ans, pourtant les réalités qu’il décrit reste d’actualité. La firme pétrolière Elf-Gabon n’est certes plus présente sur le sol gabonais, mais d’autres infrastructures ayant les mêmes conséquences ont pris sa place, ce qui fait que votre œuvre soit intemporelle. Les disparités socio-environnementales continuent de se creuser de même que la dégradation écologique prend de l’ampleur partout dans le monde. Qu’est-ce qui vous a motivé, à l’époque, d’écrire l’histoire pétrolière du Gabon ? Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les rapports qui existaient entre la firme et les habitants locaux ?

L’exploitation pétrolière me semble une métaphore, très romanesque, de la déshumanisation dont je parlais plus haut. Et de la difficulté à s’affranchir, malgré une résistance symbolique (les mythes et les légendes), ou politique.

Quels seraient selon vous, les termes et les moyens permettant d’aboutir à un mode d’habitation respectueux de l’environnement ?

Je n’en sais rien, je suis écrivain.

Avez-vous déjà songé qu’il existerait un lien entre colonisation et dégradation de la nature?

La dégradation de la nature est une conséquence, pas une fin en soi. La fin me semble être l’enrichissement collectif ou individuel. La colonisation, je crois, n’en est qu’un moyen, parmi de nombreux autres.

Dans Citizen Narcisse, en arrivant sur l’île Bourbon (la Réunion), Jean-Marie constate que pour la première fois, il se sentit devenir homme. La conquête de l’île opère en lui une métamorphose liée au fait qu’il se cru riche « des trésors de la conquête »(361). Ménérique quant à lui affirme que le voyage dans les îles a pour but de « fournir des travailleurs à nos îles, fils. Et leur faire produire ce qu’elles ont de meilleur » (373). La prise de l’île conduit à un sentiment de reconnaissance, que l’on retrouve aussi avec l’obsession de Johann à tuer le gorille dans Zoonomia et la quête obsédante de l’or noir par Minko dans Petroleum. Quel est le point commun entre ces personnage selon vous ? Peut-on en déduire que la possession de la nature chez Ménérique, Johann, Minko, Jean-Marie, est ce qui permet à ces personnages de se créer une position sociale ou d’améliorer l’image qu’ils renvoient en public ?

Ils sont tous, à leur manière, des parias. Ont été, à un moment ou à un autre, déshumanisés. Ils sont à la reconquête de leur humanité, ou en quête de reconnaissance. Ils croient pouvoir y accéder, notamment, en « s’appropriant ».

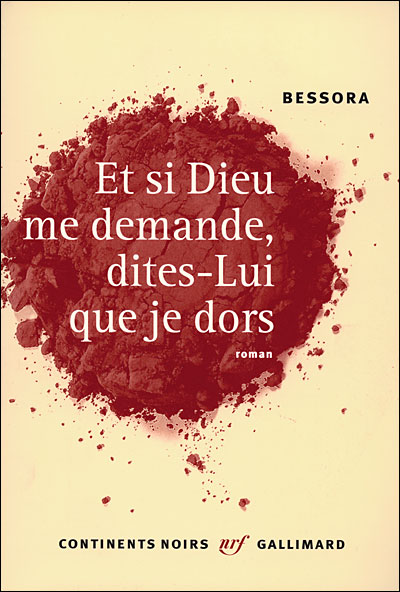

J’ai aussi remarqué que vos personnages semblent vivre entre deux univers qu’ils peinent à concilier. Dans Courants d’air aux Galeries, Cosimo repart chez lui troublé, parce qu’il ne peut vivre l’histoire d’amour dont il rêve avec Justine qui s’avère être un fantôme. Pour ce qui est de Cyr@no, Roxane qui souffre déjà d’une sorte de schizophrénie (avec son ami imaginaire Cyrano), se crée un double virtuel (Cyr@no), pour tenter de se faire aimer de Christian qui ne lui prête pas attention quand elle est Roxanne. Cette instabilité est la même que l’on retrouve avec Waura (sœur jumelle de Yéno)qui souffre d’acouphènes imaginaires (Deux bébés et l’addition) et Rosie Parks, personnage amnésique qui chérit ses cailloux partout présents avec elle (Et si Dieu me demande, dites-lui que je dors). Vos romans sont d’une certaine manière marqués par la récurrence des problèmes identitaires et l’instabilité d’une vie située entre deux mondes (mentaux, spirituels, identitaires). Envisagez-vous l’identité comme quelque chose de foncièrement tourmentée ou fragmentée ?

Je n’interprète pas cela comme une fragmentation. Par exemple, nous sommes souvent issus de deux parents (parfois un seul, parfois plus de deux). Egalement, nous marchons sur deux pattes. Je ne pense pas qu’on tiendrait mieux debout sur une seule.

A ce sujet, on remarque d’ailleurs que les catégorisations (identitaires, raciales, sociales, culturelles) sont un motif qui apparaît beaucoup dans votre production littéraire. Dans 53cm, c’est le cas de Zara, dont le corps ne fait pas écho à celle de son ancêtre hottentot. Johann dans Zoonomia souffre parce qu’il claudique et qu’il est métis. De même, Alpha Coulibaly, parti de sa Côte d’Ivoire natale pour retrouver sa famille par un voyage long de plusieurs mois, arrive en France avec le statut d’immigrant et de sans papiers dans Alpha. Abidjan-Gare du Nord. Dans Le Testament de Nicolas, le personnage de Nicolas, est lui aussi classifié comme étant un djihadiste en raison de sa conversion à l’Islam qui change radicalement son idéal de vie. Ces personnages sont des parias qui semblent hantés par la peur d’être classifiés. Pour quelle(s) raison(s) s’inscrivent-ils si difficilement dans la norme et les codes sociaux ?

Zara n’a pas d’ancêtres hottentots, mais fangs, helvètes, gaulois, wallons, etc. Je ne considère pas la boiterie, ou le « métis », comme une catégorie spécifique. Mes personnages n’ont pas « peur » d’être classifiés. En revanche, il y a des « colleurs d’ étiquettes ». La peur est de leur côté. Sans quoi, ils n’auraient pas besoin de ces collages, qui me semblent des TOC. Donc une pathologie. Quant à la norme dont vous parlez, je ne la connais pas. Il me semble que les normes sont plurielles, et qu’elles évoluent, de même que les codes sociaux.

La figure du paria et du marginal guide en outre le lectorat vers les non-lieux sociaux et historiques. On découvre en suivant ces histoires, des voix qui se positionnent à rebours du récit officiel. C’est le cas dans Petroleum où le parcours de Louise et Jason soulève les maux engendrés par la présence d’Elf dans la ville de Port-Gentil, privée de certaines aménités environnementales. Cette idée de la marge revient dans Alpha qui donne une autre vision de ceux qui voyagent dans des conditions extrêmes et dangereuses à l’instar de cet ébéniste qui migre, ce footballeur qui parcourt mille lieux pour intégrer le FC Barcelone, Abebi qui espère une vie meilleure ailleurs…montrant de fait, une autre image de l’immigration. Et, avec la reprise de l’histoire de Pocahontas dans 53 cm, là encore votre récit prend une trajectoire autre que celle que l’Histoire officielle, en soulignant que la vie de celle qui s’appelait originellement Matoaka n’était pas aussi idyllique que celle véhiculée par Walt Disney. L’espace de la marge constitue donc une ouverture à une autre réalité et le savoir y apparaît comme une donnée en reconstruction. La lecture de ces œuvres énonce les limites des thèses hégémoniques et laisse signifier que la reconstitution mémorielle ne peut s’énoncer à partir d’une source unique. En tant qu’auteure, quel rapport entretenez-vous avec l’Histoire et son écriture ?

Je ne crois pas au H majuscule de l’histoire. Sinon je n’écrirais pas.

Laisser un commentaire